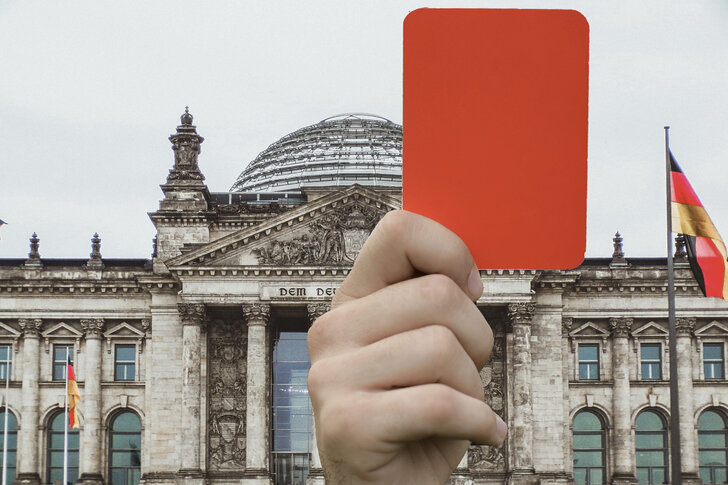

In einer Zeit, in der wir uns mit immer größeren Herausforderungen konfrontiert sehen – von wirtschaftlichen Krisen über soziale Ungleichheit bis hin zu einem Klimawandel, der keine Pause kennt – ist es mehr als berechtigt, nach Wegen zu suchen, unsere Demokratie stärker, transparenter und nachhaltiger zu gestalten. Denn eine gesunde Demokratie braucht nicht nur funktionierende Institutionen, sondern auch Menschen, die sich daran beteiligen und ihr Vertrauen schenken. Doch was tun, wenn dieses Vertrauen bröckelt? Wenn immer mehr Menschen den Eindruck haben, dass ihre Stimme im Parlament nicht gehört wird oder dass Gesetze verabschiedet werden, die „draußen im Lande“ offensichtlich abgelehnt werden?

Die Schweiz zeigt uns einen möglichen Weg: Das Vetorecht. Ein Instrument, das seit über hundert Jahren Bestandteil des politischen Systems ist und das auch in Deutschland eine spannende Diskussion auslösen könnte. In diesem Artikel möchte ich untersuchen, wie ein solches Vetorecht die deutsche Demokratie verbessern und krisenfester machen könnte – und warum es vielleicht genau das ist, was wir jetzt brauchen.

Was ist ein Vetorecht?

Ein Vetorecht ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, gegen bereits vom Parlament verabschiedete Gesetze Einspruch zu erheben. Konkret bedeutet dies: Wenn genügend Bürger*innen innerhalb einer bestimmten Frist (in der Schweiz sind es 50.000 Unterschriften innerhalb von 100 Tagen) eine Volksabstimmung fordern, muss das Parlament stehen bleiben und die Bevölkerung entscheiden lassen, ob das Gesetz in Kraft treten soll oder nicht. Es handelt sich also um eine Art Nachkontrolle, die dem Volk die Möglichkeit gibt, seine Stimme nachträglich laut werden zu lassen.

Warum brauchen wir ein Vetorecht?

1. Gegen Politikverdrossenheit ankämpfen

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 hat ergeben, dass nur noch 42,3 % der Deutschen ihrer Demokratie zustimmen. Diese Zahl ist alarmierend. Sie spiegelt eine wachsende Entfremdung zwischen der Bevölkerung und ihren Vertreter*innen wider. Viele Menschen fühlen sich nicht mehr angesprochen oder gar ignoriert, wenn es um wichtige politische Entscheidungen geht. Ein Vetorecht könnte hier helfen, indem es den Bürgern ein echtes Mitspracherecht gibt. Es wäre ein Signal dafür, dass ihre Meinung zählt – auch nachdem das Parlament seine Entscheidungen getroffen hat.

2. Populismus entkräften

Populistische Parteien nutzen oft das Gefühl der Entfremdung aus, um Wähler*innen anzuziehen. Sie versprechen einfache Lösungen für komplexe Probleme und positionieren sich gerne als „Stimme der einfachen Leute“. Ein Vetorecht könnte diesen Wind aus den Segeln nehmen, indem es den Bürgern selbst die Möglichkeit gibt, aktiv in den Gesetzgebungsprozess einzugreifen. Warum sollte jemand auf populistische Versprechen hören, wenn er stattdessen selbst die Macht hat, ungeliebte Gesetze abzulehnen?

3. Bessere Gesetzgebung durch breitere Akzeptanz

Das Vetorecht beeinflusst nicht nur die Bürgerinnen, sondern auch die Politiker innen. Wenn Abgeordnete wissen, dass ihre Gesetze jederzeit durch ein Volksentscheid infrage gestellt werden können, werden sie bestrebt sein, bessere Kompromisse zu finden. Dies könnte dazu führen, dass Gesetze von Anfang an breiter akzeptiert werden – sowohl im Parlament als auch in der Bevölkerung. Eine Win-Win-Situation.

4. Stärkung der direkten Demokratie

Deutschland ist ein klassisches Beispiel einer repräsentativen Demokratie: Wir wählen unsere Abgeordneten, und diese treffen dann im Namen der Bevölkerung die wichtigsten Entscheidungen. Während dieses System viele Vorteile bietet, hat es auch seine Grenzen. Ein Vetorecht würde die direkte Demokratie ergänzen, ohne sie zu überschatten. Es würde die bestehenden Strukturen nicht ablösen, sondern sie vielmehr bereichern.

Wie funktioniert ein Vetorecht konkret?

Um das Ganze etwas greifbarer zu machen, wollen wir uns kurz anschauen, wie ein Vetorecht in der Praxis funktionieren könnte:

- Sammlung von Unterschriften: Innerhalb von 100 Tagen müssen 500.000 gültige Unterschriften von Wahlberechtigten gesammelt werden. Dies kann sowohl auf Papier als auch digital erfolgen (z. B. über Personalausweise).

- Organisation eines Volksentscheids: Sobald die erforderliche Anzahl erreicht ist, muss innerhalb von drei Monaten ein Volksentscheid organisiert werden.

- Volksabstimmung: Alle Wahlberechtigten können nun über das fragliche Gesetz abstimmen. Erfolgt eine Mehrheit für die Ablehnung, tritt das Gesetz nicht in Kraft.

Dieses dreistufige Verfahren sorgt dafür, dass ein Vetorecht nicht leichtfertig eingesetzt werden kann, sondern bewusst und nach gründlicher Überlegung.

Das überparteilich Bündnis Volkseinwand setzt sich für das Instrument des Volkseinwands auf Bundesebene ein. Sie wollen eine Gesetzesinitiative im neu gewählten Bundestag anstoßen und eine breite öffentliche Debatte über den Nutzen des Instruments in Gang bringen.

Die Schweiz als Vorbild

Die Schweiz ist weltweit bekannt für ihre Form der DirektDemokratie, und das Vetorecht ist ein integraler Bestandteil davon. Seit 1874 können Schweizer Bürger*innen per Volksabstimmung über Parlamentsbeschlüsse entscheiden. Bis heute wurden etwa 6 % aller Parlamentsbeschlüsse durch dieses Instrument überprüft – ein relativ geringer Anteil, der jedoch einen enormen Einfluss auf die Qualität der Gesetzgebung hat.

Interessant ist auch, dass das Vetorecht nicht nur negative Auswirkungen hat. Oftmals führt es dazu, dass Parlament und Regierung schon vorher intensiver nach Kompromissen suchen, um eine Volksabstimmung zu vermeiden. Dies fördert Kooperation statt Konfrontation und trägt zur Stabilität des Systems bei.

Kritikpunkte und deren Bewältigung

Natürlich gibt es auch Kritik am Vetorecht. Hier sind einige häufig geäußerte Einwände und mögliche Antworten darauf:

1. Gefahr der Massenabstimmungen

Einige befürchten, dass ein Vetorecht zu vielen Volksabstimmungen führt, die die Demokratie belasten könnten. Doch die Schweiz zeigt, dass dies nicht zwangsläufig der Fall ist. Mit klaren Rahmenbedingungen (wie der Mindestzahl an Unterschriften und der begrenzten Zeitspanne) lässt sich dieser Effekt gut kontrollieren.

2. Komplexe Themen für Laien schwer verständlich

Es ist tatsächlich richtig, dass einige Gesetze sehr komplex sein können. Um dies zu bekämpfen, müsste es verstärkt Informationskampagnen geben, die die Hintergründe der Vorlagen aufklären. Außerdem könnten Expertenkommissionen dabei helfen, die wesentlichen Punkte präzise und verständlich darzustellen.

3. Manipulation durch Lobbyisten

Ein weiterer Punkt ist die Sorge, dass reiche Interessengruppen oder Lobbyisten das System ausnutzen könnten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Auch hier liegt die Lösung in klaren Regeln: Begrenzte Spenden, Transparenz bei Kampagnenfinanzierung und strenge Kontrollen könnten hier Abhilfe schaffen.

Zukunftsaussichten

Ein Vetorecht könnte Deutschlands Demokratie stärker, transparenter und nachhaltiger machen. Es bietet den Bürgern eine wirkungsvolle Möglichkeit, ihre Stimme nachträglich laut werden zu lassen, und zwingt gleichzeitig die Politik, besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen. Natürlich ist es kein Wundermittel, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Die aktuelle Initiative “Demokratie stärken – Vetorecht bei Gesetzen des Bundestages” zeigt, dass viele Menschen dieses Thema ernst nehmen. Mit einer großen Online-Petition will die Zivilgesellschaft das Thema auf die Tagesordnung bringen und die Politik dazu auffordern, endlich konkrete Schritte zu unternehmen.

Fazit

Eine Demokratie lebt von Vertrauen, Teilhabe und Dialog. Wenn wir diesen Grundsätzen treu bleiben wollen, müssen wir neue Wege gehen – und das Vetorecht könnte genau dieser Weg sein. Es ist nicht nur ein Instrument zur Kontrolle der Politik, sondern auch ein Mittel, um die Bevölkerung wieder enger ins politische Geschehen einzubinden. Vielleicht ist es höchste Zeit, dass wir uns inspirieren lassen und ausprobieren, ob auch in Deutschland ein ähnliches System funktionieren kann. Wer weiß – vielleicht wird eines Tages auch unser Land als Vorbild für andere Länder gelten.

Und wer weiß, vielleicht hilft uns das Vetorecht sogar, wieder ein bisschen mehr Spaß an der Demokratie zu finden. Denn wer sagt, dass Politik nicht auch ein bisschen spannend sein darf? 😊

Klassengesellschaft Deutschland Die sozioökonomische Ungleich nimmt zu

Klassengesellschaft Deutschland Die sozioökonomische Ungleich nimmt zu