Liebe Leser*innen,

lassen Sie uns einen Moment innehalten und die aktuelle Situation im Spiegel der Zahlen betrachten. Die Inflationsrate ist gesunken, sagen die Experten. Wir sollen erleichtert aufatmen. Doch halten Sie wirklich den Atem an? Oder spüren Sie vielmehr den Druck in Ihrer Brieftasche, wenn Sie zum Supermarkt gehen oder Ihre Heizungsrechnung öffnen? Lassen Sie mich Ihnen erklären, warum die Geschichte komplizierter ist, als sie scheint – und warum wir alle gut daran tun würden, kritisch zu bleiben.

Die Inflation: Ein Phänomen der Verteilung

Zuerst einmal: Was genau bedeutet es, wenn wir von einer “niedrigen Inflation” sprechen? Es heißt nicht, dass die Preise sinken. Nein, liebe Leser*innen, es bedeutet lediglich, dass die Preise langsamer steigen. Aber sie steigen immer noch! Und das ist entscheidend. Denn hinter diesen trockenen Zahlen verbirgt sich eine Realität, die für viele Menschen bitter schmeckt.

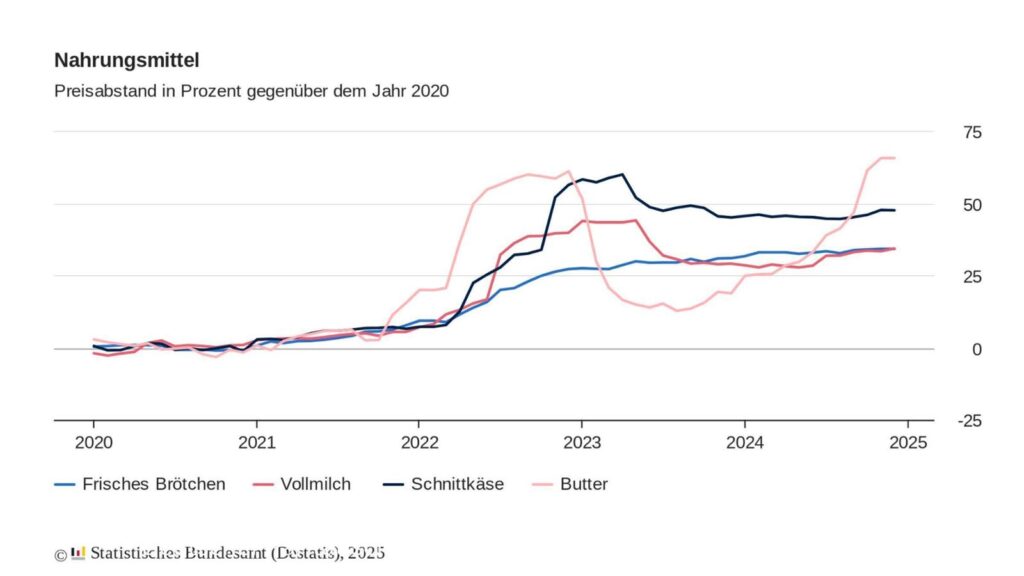

Sehen wir uns die Fakten an: Ein halbes Pfund Butter kostet heute über 3,99 Euro – ein Anstieg von mehr als 65 Prozent innerhalb von nur vier Jahren. Schnittkäse ist um 47 Prozent teurer geworden, frische Brötchen und Vollmilch um 34 Prozent. Selbst Grundhygieneartikel wie Zahncreme, Toilettenpapier und Deo haben ihre Preise drastisch erhöht.

Wer kann sich das leisten?

Und dann gibt es da noch die Dienstleistungen: Ein Besuch beim Friseur ist um 27 Prozent teurer geworden, ein Hauptgericht in einem Restaurant um über 31 Prozent. Selbst Versicherungen sind nicht verschont geblieben; ihre Beiträge stiegen im letzten Jahr allein um 13,2 Prozent.

Warum wird darüber nicht offen gesprochen?

Hier kommt nun das eigentliche Problem ins Spiel: Diese Entwicklung wird oft als Naturphänomen dargestellt, als etwas Unabwendbares, das außerhalb unserer Kontrolle liegt. Das ist purer Unsinn! Preise werden festgesetzt. Sie haben kein Eigenleben. Und wer sie festsetzt, hat dabei seine eigenen Interessen im Blick – häufig sind das Unternehmen, die maximale Profite erzielen wollen.

Nehmen wir die Energiekrise als Beispiel. Während manche reden von globalen Marktkräften und Lieferengpässen, nutzen einige Unternehmen diese Situation einfach aus, um ihre Preise anzuziehen – selbst wenn ihre Kosten gar nicht so stark gestiegen sind.Ölkonzerne beispielsweise haben während der Gaspreiskrise satte Extra-Gewinne eingestrichen, die schwerlich durch tatsächliche Kostensteigerungen begründbar waren. Stattdessen spekulierten sie auf zukünftige Preissteigerungen und setzten diese Erwartungen bereits in der Gegenwart um.

Doch lassen Sie uns ehrlich sein: Nicht alle leiden unter dieser Entwicklung. Eine kleine Elite profitiert sogar davon. Nur etwa acht Prozent der Deutschen verfügen über Betriebsvermögen, und genau diese Gruppe zieht Nutzen aus den Übergewinnen, die durch steigende Preise entstehen. Im Jahr 2022 erwirtschafteten Unternehmen weltweit zusätzliche 2,2 Billionen Euro an Übergewinnen (OECD-Zahlen) – über dem normalen Gewinnlevel. Das ist eine astronomische Summe, die sich in den Taschen weniger konzentriert.

Die Politik bleibt still

Warum spricht niemand offen über diese Dynamiken? Warum wird die Rolle der Unternehmen bei der Preisbildung so selten thematisiert? Meiner Meinung nach liegt es daran, dass dieses Thema politisch brisant ist. Wenn wir beginnen, über echte Verteilungskämpfe zu sprechen, stoßen wir auf fundamentale Fragen des Kapitalismus. Und genau hier setzen die Rechtspopulisten an.

Rechtspopulistische Parteien wissen, wie sie die Wut über steigende Lebenshaltungskosten nutzt. Sie vereinfachen komplexe Probleme und deuten sie als Resultat eines Systems, das angeblich gegen “uns” arbeitet. Dabei ignorieren sie absichtlich, dass ihre eigenen politischen Programme oft zur Verschärfung dieser Probleme beitragen würden. Dennoch gelingt es ihnen, Wähler*innen zu mobilisieren, indem sie auf ihre Ängste und Unzufriedenheiten spielen.

Was können wir tun?

Es gibt keine einfache Lösung für dieses Dilemma. Doch ein erster Schritt wäre, die Diskussion transparenter zu gestalten. Wir müssen über die wirklichen Gründe für steigende Preise sprechen – und über die Frage, wer davon profitiert und wer leidet. Außerdem sollten wir fordern:

- Stärkeres Handeln gegen überteuerte Gewinne, etwa durch progressive Steuern auf Übergewinne.

Mehr Macht für Gewerkschaften, damit sie effektiver für gerechte Lohnerhöhungen kämpfen können.

Investitionen in bezahlbares Wohnen, öffentliche Infrastruktur und soziale Sicherungssysteme, um die Belastungen für Geringverdiener zu reduzieren.

Fazit

Meine Freunde, lassen Sie uns nicht länger darauf hoffen, dass sich die Situation von selbst verbessert. Die Inflation ist kein Naturereignis, sondern ein Produkt menschlicher Entscheidungen. Und solange diese Entscheidungen von den Interessen einer kleinen Elite bestimmt werden, wird sich die Lage für viele nicht grundlegend ändern. Es ist Zeit, aktiv zu werden – bevor die Rechtspopulisten weiter von unserer allgemeinen Frustration profitieren.

Mit besten Grüßen und solidarischem Gruß,

Schwabing Dog

Klassengesellschaft Deutschland Die sozioökonomische Ungleich nimmt zu

Klassengesellschaft Deutschland Die sozioökonomische Ungleich nimmt zu